Intel第12世代CoreシリーズとなるAlder Lake-Sですが、第10世代Comete Lake-Sや第11世代Rocket Lake-Sよりも消費電力が高くなるという情報が出てきました。海外メディアのVideoCardzが報じました。

CPUやGPU、PSUの電力分析に特化した中国のテック系メディア『FCPOWERUP』は、Alder Lake-Sの最新の電源ガイドラインを公開した。

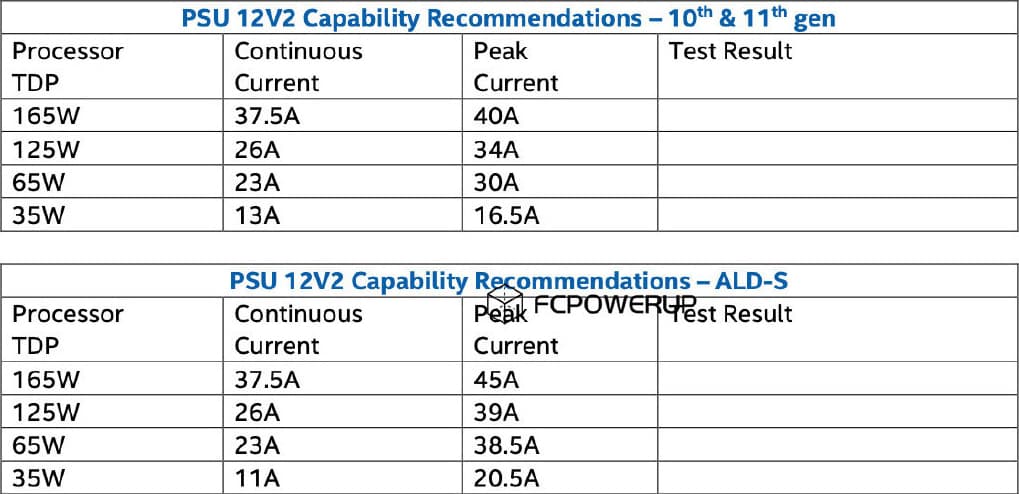

上: 第10 / 11世代 下: 第12世代Alder Lake-S

第10 / 11世代に165WのSKUは実際には存在しないが、理論上の推奨事項として記されている。公開されたガイドラインを見比べると、Alder Lake-Sは第10 / 11世代からピーク電流が増加していることがわかる。 これらの電流を元に単純計算すると、65W SKUの場合、ピーク電力は360Wから462Wへと増加することになる。Alder Lake-Sへのアップグレードを検討するなら、これまでよりも50~100Wほど高い電源を選択する必要があるだろう。 |

VideoCardzによると、Alder Lake-Sはこれまでもよりもさらに消費電力が上がる模様です。Intel第10 / 11世代自体、中々の電力食いでしたが、それ以上になると言われるとちょっと身構えてしまいますね……。

ソケットの形状が変わったり、ダイが少し薄くなったり、対応チップセットが新しいものが出たり、などの細かな違いはありますが、基本的には真新しい設計や技術等は追加されていません。期待されていたPCIe 4.0という高速な接続規格にも結局対応しませんでした。なので、実用性という観点では、第9世代と第10世代の比較は、処理能力と価格と消費電力(発熱)だけ見れば良いです。

無理をして性能を引き上げ、消費電力が増加

Intelの14nmプロセスのCPUは既に長期に及んでいるため、最適化が恐らく限界に近いです。そのため、プロセスルールの変わらなかった第9世代→第10世代(Comet

Lake)では、処理効率の向上やワットパフォーマンスの向上は僅かでした。最大性能をコア数や増加やクロックの上昇で半ば無理やり性能を上げているような状況です。それに伴い消費電力が大幅に増加してしまっています。

ただし、メーカーの参考価格は同じなので、最大性能比でのコスパは良くなっています。また、消費電力が増えているとはいっても、それは最大負荷時のものなので、第9世代と比較して必ずしも消費電力が多いという訳ではないですし、後から電力やクロックの制限を行うことも不可能ではないので、価格が同じなら最大性能が高い第10世代の方が基本的にお得ではあります。

対抗の第3世代Ryzenは7nm

ここからは余談ですが、対抗の第3世代Ryzenは7nmプロセスルールとなっており、12nmだった前世代から性能が爆発的に上昇しました。正直なところ、マルチスレッド性能でのワットパフォーマンスは、14nmのIntelのCPUは7nmのRyzenに完敗しています。Intelが大幅に性能(ワットパフォーマンス)を向上させてAMDに対抗するためには、プロセスルールの微細化は必須と言っても良い状況です。

コア数・スレッド数

コア・スレッド数の違いをざっくり表にまとめています。同世代の同モデルナンバーではコア数とスレッド数は共通になっています(第10世代のCore i9のコア数とスレッド数は全て同じという感じ)。

全モデルで、スレッド数やコア数の増加およびクロックも上昇となり、マルチスレッド性能が向上しました。その代わり、消費電力が大幅に増加してしまいました(詳しくは後述)。

消費電力とワットパフォーマンス

消費電力:10世代で大幅に増加

高負荷時の消費電力を比較しています。ベンチマークソフトでレンダリング処理を行った際の消費電力を見ていきます。

青のバーが第10世代で、黄色のバーが第9世代です。全体的に増加しているのが見て取れるかと思います。おおよそ20%~38%の増加です。

中でも「Core i9-10900K」は飛び抜けた消費電力を示しており、扱う際には熱処理に十分に配慮する必要があります。これは高負荷時のものなので、常にこれだけの差が出るという訳ではないですが、高負荷な処理を頻繁にさせる人は知っておいた方が良い情報です。

また、消費電力の多さは発熱の多さにも繋がります。よって、第10世代のCore iシリーズを利用する際には、今までのCore

iシリーズの同モデルで使っていたものよりも少し良いクーラーが要求されるはずです。使用者がクロックや電力制限を行うことで、ある程度は対応できる部分ではありますが、全体的な割合ではそのようなことを出来る人はごく僅かだと思います。標準仕様でこのような現状となっているのは、個人的にはあまり良くないと感じます。

TDPにも表れています

CPUの仕様には「TDP」という大まかな消費電力の目安となる指標があります。これが第10世代の末尾Kモデル(オーバークロック可能な高性能モデル)では従来より高い125Wとなりました。

第9世代までは95Wでした。「TDP」というのは明確な基準的なものはない、割とざっくりとしたものなので、少しの増加では大体変わりません。それを一気に30Wも上げなければいけなくなった点にも無理している部分見えてしまっています。

ワットパフォーマンス:10世代で少し向上

高負荷時のワットパフォーマンスを比較しています。ベンチマークソフトでレンダリング処理を行った際の消費電力と、処理に掛かった時間から高負荷時のワットパフォーマンス(1Wあたりでの処理能力指標)を算出して表にまとめています。

青いバーが第10世代で、黄色いバーが第9世代です。第10世代の方が全体的に少し良くなっています。おおよそ4%~13%程度の向上です。ちょっと意外でした。

ただし、消費電力の増加が20%~38%と大きいのを考えると、この程度の小さな差では不十分だと思います。消費電力が増加するという事は発熱も増加するという事で、扱いにくさへと繋がりますからね。

本記事はさくっと要点だけ知りたい方向けなので、細かい数字は無しです。凄くざっくりした評価を載せています。

シングルスレッド性能:1コアでの処理性能。高いと、軽い処理に掛かる時間が短くなる(サクサク動く)他、複数コア稼働時のパフォーマンスにも当然関わるので、ほぼ全ての処理に対して有利に働く。

マルチスレッド性能:全コア稼働時(高負荷時)の処理性能。高いと、主にソフトウェアエンコード(CPUエンコード)やレンダリングなどの膨大な量の処理に掛かる時間が短くなる他、複数タスクでのパフォーマンスが向上するなどのメリットがある。

ゲーミング性能:高性能なGPUと同時利用し、ゲームをプレイした際のFPS数の多さ。

第10世代から全体的にマルチスレッド性能は大幅に向上し、その代わりに消費電力が大幅に増加しました。その他、微増~やや向上といった具合です。

省電力モデル(末尾T)

末尾Tの省電力モデルは、下記に別枠でまとめています。TDPが一律で35Wと低い(消費電力や発熱が少ない)メリットはあるものの、知識のある人なら、無印モデルで電力やクロックを制限することで似たような運用をすることも可能です。それを考慮すると、TモデルはベースのCPUより性能が落ちるにも関わらず価格はほぼ変わいとも捉えることもできるため、需要は低めです。単体の販売は流通量が少なく、主にメーカー販売の小型PCなどで採用されます。

モデル別ざっくり比較

Core i9

最高性能モデルのCore i9です。各種性能で他モデルより高い性能を発揮し、特に高いマルチスレッド性能とゲーミング性能が魅力的です。

ただし、どちらの世代も消費電力はめちゃくちゃ多いので注意が必要です。K付では水冷が推奨というか必須に近いです。無印でも最大限性能を発揮したいなら水冷でもやり過ぎではないくらい高負荷時には消費電力が多いです。

シングスレッドとゲーミング性能は第11世代の方が上ですが、マルチスレッド性能・電力関連・価格は少し前世代の10コアのCore

i9の方が有利です。同モデルのCPUは基本的に新しい方が全体的に高性能なことが多いですが、第11世代と第10世代のCore

i9は少し違う感じなので注意が必要です。

個人的には、第11世代のCore i9を選ぶくらいなら、第11世代のCore i7にするか第10世代のCore i9をおすすめしたいです。

Core i7

高性能モデルのCore i7です。Core i9より下位ではありますが、シングルスレッド性能やゲーミング性能は価格差ほど変わらないので、実用性とコスパを考えるとCore i7の方がやや有利にも見えます。常に高性能CPUとして人気なモデルです。

第11世代のCore i9はコア数がCore i7と同じになったので、相対的に地位を上げました。元々高性能CPUでは安定択だったCore i7ですが、第11世代ではより有力な選択となりそうです。

ただし、どちらの世代も消費電力はかなり多いので注意が必要です。K付では水冷推奨です。無印でも最大限性能を発揮したいなら冷却性能の高いクーラーが必要です。

第11世代の方がシングルスレッドとゲーミング性能は大幅に高いですが、マルチスレッド性能は大差はありません。第10世代の価格が大幅に安くなっているので、安さとマルチスレッド性能コスパを特に重視する場合には未だに選択肢としては十分強いです。

Core i5

中性能モデルのCore i5です。中性能帯(ミドルレンジ)といっても、出来ないことは無いくらいには性能は高く、今では十分に高性能と言えるCPUです。

第11世代の方がシングルスレッド性能やゲーミング性能が高くなっているため、在庫処分価格でよほど安くなっていない限りは第11世代の方がおすすめです。

Core

i7以上よりは消費電力が若干抑えられていますが、高負荷時にはかなりの消費電力を伴うので、性能を十分に発揮させたいならやはり冷却性能の高いクーラーが必要です。また、K付きはCore

i5と言っていいのかってレベルの消費電力&発熱なので注意です。

Core i3はCoreシリーズの中では低性能なモデルです。非常に安価なのが魅力です。第11世代の追加がなく、第10世代のみです(2021年4月時点)。

実際には低性能というほど性能が低いわけではなく、軽作業なら十分な性能を持っています。ただし、重い処理をやるにはやはり少し不安が残るのも事実なので、過信は禁物です。ライトユーザー向きのCPUです。

消費電力も他モデルと比べると少なくて扱い易いですが、将来性を考慮すると、少し予算をプラスしてCore

i5にした方が無難に見えるのがCore i3です。第11世代では追加ないこともあり、ゲーミング性能ではかなり劣りますし、出来ればCore

i5以上をおすすめしたいです。

前世代から5%~10%程度の上昇

ゲーミング性能は5%~10%程度の向上が見られます。マルチスレッド性能では前世代のCore i9に負けていた11900Kがトップなので、IPCやシングルスレッド性能の向上が効いているのだと思われます。

Core i9が非常に優れた性能を発揮しているものの、価格は上昇していますし、マルチスレッド性能も向上しなかったので、コスパ的には良くなっているとは言い難いです。対して、価格の変わらなかったCore i5はゲーミングコスパは良くなりました。

正直Core i9はゲーミングコスパ的にもおすすめはできないので、安価でコスパに優れるCore i5か、性能重視でもCore i7がお得な選択ということになると思います。

消費電力とワットパフォーマンス

TDP

CPUの仕様には「TDP」という大まかな消費電力の目安となる指標があります。これが第10世代の末尾Kモデル(オーバークロック可能な高性能モデル)では従来より高い125Wとなりました。

第9世代までは95Wでした。「TDP」というのは明確な基準的なものはない、割とざっくりとしたものなので、少しの増加では大体変わりません。それを一気に30Wも上げなければいけなくなった点にも無理している部分見えてしまっています。

消費電力

高負荷時の消費電力を比較しています。ベンチマークソフトでレンダリング処理を行った際の消費電力を見ていきます。少ないほど良い数値になります。

第11世代の方がやや消費電力が増加しているのが見て取れるかと思います。

Core i9は前世代よりコア数が減ったのにも関わらず、消費電力は少し上昇しているのが気になるのと、他のK付きのモデルも物凄く消費電力が多く、最大限性能を発揮させたいなら非常に冷却性能の高いクーラーが必要となる点は要注意です。

ワットパフォーマンス

高負荷時のワットパフォーマンスを比較しています。マルチスレッド処理時です。ベンチマークソフトで同一のレンダリングを行った際に要した電力量で比較しています。少ないほど良い数値となります。ただし、電力効率が悪くても処理性能の高いCPUの方が処理に掛かる時間が短いため、優位性が低いとは言い切れない点には注意です。

シングルスレッドやゲーミングでの処理では第11世代の方がやや良くなるとは思いますが、マルチスレッドでの電力効率は前世代(第10世代)の方が少し良いです。

また、価格は発売から日が経った前世代の方が安いですから、電力面を重視するなら第10世代の方がやや有利という印象です。