https://www.souzoku-i.com/topics/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%89%80%E6%9C%89%E8%80%85%E3%81%AB%E7%99%BA%E8%A1%8C%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E3%80%81%E7%99%BB%E8%A8%98%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%83%85/

不動産の所有者の方に発行される「登記済証(権利証)」をご存じの方は多いと思います。ご自宅を所有されている方ならば、一度は古めかしい、達筆な文字が記載された書類を目にされたことがあるのではないでしょうか。

「登記識別情報通知」と「登記済証(権利証)」はどちらも同じものであり、不動産の所有者が所持しているものです。

平成17年の法改正により「登記識別情報」の制度が始まりました。順次法務大臣が全国各地の法務局をオンライン指定し、平成19年頃に全国の法務局すべてが指定されました。

これによって過去の権利証が使えなくなったり、新しいものを再発行するといった仕組みはありませんので、「登記識別情報」より前に発行された「登記済証(権利証)」の効力が変わることはありません。

ですので不動産を取得した時期により、所有者の方はどちらかの書類を所持されていることになります。また、平成18年度頃に不動産を取得された方は管轄法務局により「登記済証(権利証)」を持たれているか、「登記識別情報」を持たれているかが変わってきます。

「登記識別情報」のしくみ

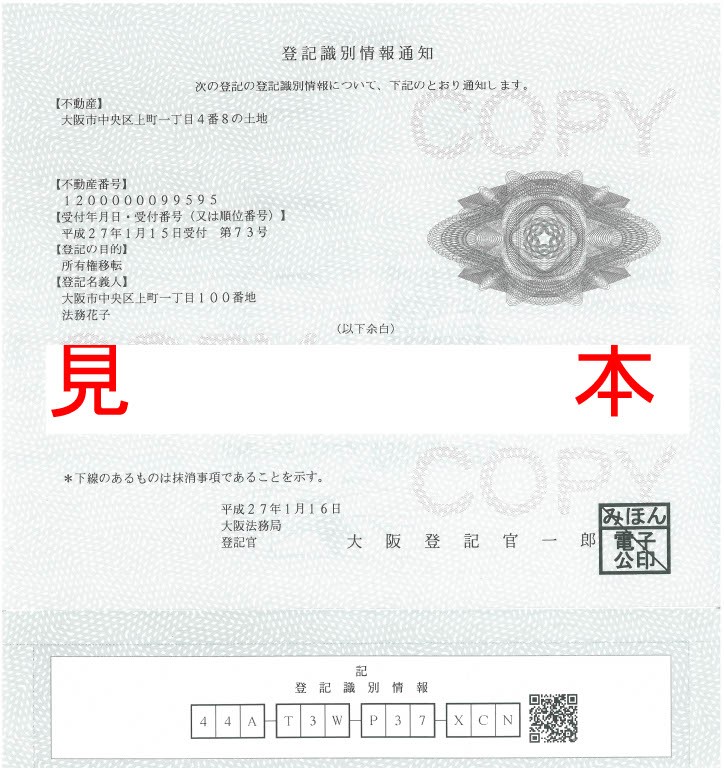

「登記識別情報通知」の見本例 (法務省HPより)

登記名義人(不動産の所有者)が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいいます。要は不動産の所有者に割り当てられるパスワードであり、所有者が登記を申請する際に提供を求められます。

12桁のランダムな英数字で構成されるパスワードはA4の用紙を折り込んで袋とじにされていて、用紙下部のミシン目を切り取ると袋とじを開封することができます。未開封ならばこの世で誰もパスワードを知らないという証明にもなります。よって不動産を売却したり、担保に提供するなど、「登記識別情報」を使用する事情が発生するまでは開封しないことが推奨されています。

「登記識別情報」が運用された当初は袋とじではなく目隠しシールが用いられており、用紙のサイズもA4でした。シールの中には同じく12桁のランダムな英数字で構成されるパスワードが封印されています。

何らかの原因で「登記識別情報」を利用する際は袋とじを開封したり、シールを剥がしたりしてパスワードが露わになります。司法書士は再度パスワードを封印するための専用シールを使用して、お預かりした「登記識別情報」を安全に保護した上でお客様にお返しします。

なぜならパスワードの提供は現物である必要がありません。パスワードが合致さえすれば「登記識別情報」として有効になります。コピーや手書きのメモでもOKです。そのためパスワードの保存は厳重に行う必要があります。

「登記識別情報」は不動産1筆について、かつ所有者の方おひとりについて1通発行されます。土地1筆、建物1筆のご自宅をお1人でご購入された場合は計2通。土地3筆、建物1筆のご自宅をご夫婦で購入された場合は計8通発行されます。

登記を管轄する法務局ではこうして「登記識別情報」を1通ずつ発行しますが、司法書士はこの「登記識別情報」が印刷された「登記識別情報通知書」を製本して一冊に綴じ込み、分かりやすく表紙をつけてお客様にお渡しをします。その表紙には「不動産登記権利情報」などと記載されていることが多いです。そのため外観的には従来の「登記済証(権利証)」とそこまで変わらない印象があります。

「登記済証(権利証)」のしくみ

一方「登記識別情報」運用前は「登記済証(権利証)」が発行されていました。

提出された売買契約書等の登記原因証書に、登記官は、その登記が完了したときは、「登記済」の印版を押します。

「登記済証(権利証)」の外観は登記を担当した司法書士が作成した登記原因証書の形式によりますので大きさも書体も様々ですが、書面の中に下記のような朱色の印版があるのが特徴です。「登記済証(権利証)」は「登記識別情報」と違いパスワード制ではないので、使用の際は必ず現物の提供が必要です。明治20年2月1日施行の登記法からの運用とされており、「登記識別情報」への転換まで実に100年以上の歴史があります。

「登記済証(権利証)」と「登記識別情報」を両方持っている人

不動産には持分という概念があります。1人で不動産を所有されている状態を単有、複数人で不動産を所有されている状態を共有といいます。

共有持分は自由に処分が可能です。その譲渡相手は名義人外の人であったり、既に名義人のうちの1人であったりします。このように同一人が複数のタイミングで不動産の持分を取得した場合、タイミングによって「登記済証(権利証)」と「登記識別情報」の両方を保有している場合があります。

「登記済証(権利証)」、「登記識別情報」はともに、取得された時期に取得された持分にしか権利がありません。

平成15年に持分の3分の1、平成20年に持分の3分の1、令和2年に持分を3分の1取得した不動産を売却する際には平成15年時の「登記済証(権利証)」が1通、平成20年時と令和2年時の「登記識別情報」が合わせて2通必要ということになります。

「登記済証(権利証)」、「登記識別情報」の再発行は可能?保管には要注意!

「登記済証(権利証)」、「登記識別情報」はともに再発行という仕組みがありません。紛失、汚損は勿論ですが、災害などのやむを得ない事由だとしても、理由の如何を問わず再発行はできないのです。また、パスワードが流出した恐れがあっても、番号の変更はできません。

「登記済証(権利証)」、「登記識別情報」を紛失してしまった場合には事前通知制度、司法書士による本人確認情報制度という仕組みがこれらに代わるものとして定められています。しかしながら手間や時間、そして費用が別途かかり、やむを得ない手段です。

「登記済証(権利証)」、「登記識別情報」は絶対に紛失をしないよう、不動産を所有されている方はこれからも大切に保管をなさってください。